Arnold J. Toynbee en los Andes

El autor de "A Study of History" y su paso por el Perú.

1

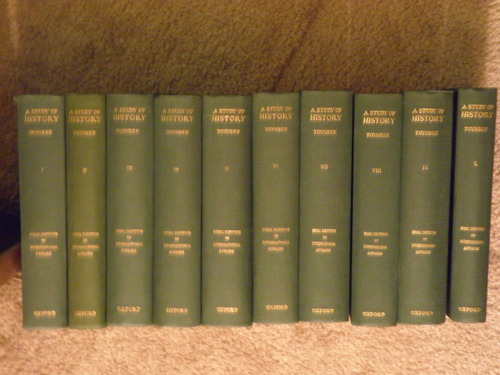

La J hay que dejarla allí, para no confundirlo con el tío, que fue economista. Quien interviene ahora es el historiador, autor de ese numeroso recuento de las civilizaciones que es también su filosofía del oficio, y que medio siglo atrás tenía todo el peso –literal y moral- de las viejas enciclopedias que adornaban las bibliotecas de nuestros abuelos. El maltrato de que ha sido víctima esta obra que probablemente solo leyeron en su integridad los especialistas de antaño, se anunciaba como corazonada en algunos insignificantes cuadros familiares que uno recuerda con humor y tristeza: uno de los tomos ejerciendo de pisapapeles en el escritorio desordenado de un tío que era abogado, otro sobre la cabeza de una hermana, que intentaba corregir la costumbre de caminar agachada. El tiempo, al parecer, no premia casi nunca el esfuerzo, que en el caso de Toynbee fue más bien sacrificio.

El apellido de Toynbee, desmembrado y despojado de la molestosa n intermedia, evoca un mundo de juguetes y bichos. Irónico avatar del lenguaje, considerando que Toynbee no tuvo al parecer ni infancia ni contacto real con la naturaleza en estado puro. Había comenzado a perderse entre libros y mapas antes de cumplir los siete años, como si esta prematura devoción anunciara no solamente la urgencia de su compromiso, sino también la disciplina espartana a que obliga una existencia corta a quien pretenderá, muy pronto, figurarse una imagen del mundo. Toynbee vivió casi toda su vida encerrado en bibliotecas, y tuvieron que pasar más de cincuenta años para que muchas de sus abstracciones encarnaran en realidades geográficas y vitales. A los seis ya conocía, con rigor de cartógrafo, todos los accidentes del suelo ecuatoriano; pero sólo a los sesenta y siete pudo contemplar, extasiado, el verdadero Chimborazo.

Es casi una obligación moral del lector hallar entre los papeles ajados de los ídolos caídos los restos que puedan redimirlo. Generalmente se hallan en el margen. Son obras pequeñas, libros escritos sin más ambición que la felicidad del instante, nimios homenajes a la despreocupación y al tedio creativo. En el caso de Toynbee, decidí que fuera un libro de viajes: East to West, A Journey Round the World. Acariciando el breve tomo, leyendo la promesa sintética de la contraportada, uno pronto piensa en el apacible retiro de un escoliasta que apuesta por primera vez por un destino provisorio al aire libre. Pero no, pronto uno se entera que el viaje fue financiado por la fundación Rockefeller, y que Toynbee planea actualizar su voluminosa historia con la recompensa empírica de su colosal travesía. Hasta en la imitación senil de la aventura, este ejemplar hombre de letras no deja de ser académico.

Era 1956 cuando junto a su esposa marchó primero hacia Quito. Lo seguiremos hasta la selva peruana, y después lo dejaremos libre en su marcha hacia Oriente, con la esperanza de que allá pueda de veras perderse. Por fortuna, los ecos de la academia se pierden en el prefacio. El recuento andino tiene magia. O mejor dicho, un involuntario encanto que es también vulnerable. Conspira contra él un primitivo animismo, excusable en un hombre de ciencias: los ríos amazónicos tienen voluntad y alteran juguetonamente su curso, las montañas de la sierra conspiran para derribar aviones civilizadores, el desierto del Pacífico tiene vocación maléfica y persigue a los que perturban su paz milenaria. Cuando no lidia con abstracciones, Toynbee retorna, sin querer, a esa retórica de liceo saturada de figuras obvias. El encanto, sin embargo, acaso resida en ello: en ese ínfimo cuadro en que el autor se contempla como escolar estudioso, roedor de biblioteca que colecciona innumerables datos, preparándose inconscientemente para una obra descomunal. A partir de ese momento, o imagen, el viaje de Toynbee cambia: viaja junto a él el niño de la infancia postergada que involuntariamente suma a las duras visiones del territorio peruano las saludables fantasías de una niñez mítica. Toynbee no lo sabe, pero su mirada de niño todo lo engrandece con esa nostalgia y entusiasmo que proporciona el encierro: el Misti es más grande e imponente que el Mont Blanc, las fortalezas del imperio incaico superan en resistencia a los bastiones medievales de Europa, el Antilíbano debiera postrarse ante la majestuosidad de la trinidad montañosa de Arequipa.

arnold j. toynbee en 1925

Nada raro en todo esto. Toynbee sólo sabía contemplar, y ambicionar, panoramas. Sus sueños, a diferencia de los del megalómano, estaban condenados a hacerse realidad. Pretendió escribir la historia de las principales civilizaciones del mundo y lo hizo; quiso que su viaje tuviese dimensión planetaria, ya que no cósmica, y así fue. Su mismo estilo convoca una multiplicidad de saberes difíciles de combinar por su vasto alcance: la historia, la literatura moderna, los mitos antiguos, la astronomía, la ciencia natural, la religión. Faltó seguramente en su infancia la conquista de imperios imaginarios, a pesar de los sueños sugeridos por enciclopedias, pero es justo sospechar que tuvo prematuras intuiciones totalizadoras en esas noches blancas que el común de los mortales dedica más bien a los detalles. Carecía de eso que los griegos llamaban sofronisa –el arte de la moderación que al parecer predicó el genio de Sofronisco.

2

Tal vez el único mérito de un retrato benévolo resida en su voluntad vivificadora. Los hechos se tornan relativos, las fuentes pierden vigencia, los muertos quieren descansar incluso del asedio tenaz de la memoria. Todos beberemos algún día de las aguas del Lethe, ese río que Toynbee recuerda al contemplar los efectos de la lluvia en los desiertos peruanos. El problema reside en la incapacidad de legar bienes ligeros: no puede esperarle una eternidad franciscana a quien quiso emular las acciones de los dioses. Hay hombres de intelecto portentoso que dominan una época con tal ubicuidad y estridencia, que la siguiente los silencia e ignora con la esperanza inútil de restablecer cierto equilibrio. Arnold J. Toynbee fue uno de ellos, y aunque hoy nadie lo lea, permanece en el teatro del saber como un busto, anclado en la existencia como ruina. Tal vez esto no tenga nada de malo, porque a la voz estentórea del hombre de fe puede sucederle el susurro del hombre que mira. Aparece a menudo en ese Toynbee frágil, contemplativo, desprendido del pragmatismo británico a la hora de meditar sobre la naturaleza del color en el desierto, sobre el poder de las aguas en la historia, sobre los asomos de la trascendencia en el aire exiguo que rodea al Titicaca.

Paralizado en la bahía de Paracas dice a media voz: “Si no hubiera sido por el mar, pudo haber sido la luna”. Finalizado su tránsito de Quito a Guayaquil, resume la experiencia así: “Todo un mundo constreñido por los linderos de un solo país”. En Pucallpa asoma el hombre de Dios: “El enlistamiento del hidroplano al servicio de la religión ha sido muestra de genio”. Pero lo mejor es ese momento, o párrafo, o grabado, que en los desiertos que albergaron al imperio Chimú trae a la memoria otros hechos, otras circunstancias, trazadas por mejores plumas con igual intensidad. Si, este trozo ejemplar que ahora traduzco recuerda al Michelet que describe los telares del sur de Francia, o al Chateaubriand que contempla un mechón de cabello en una tumba romana:

“Las aguas que hacen posible la vida para plantas y animales, y por tanto para el hombre, dificultan la tarea del arqueólogo. Trátese del agua que fluye por los canales construidos por mano humana o del agua que llega con las lluvias, son sin duda las aguas del Lethe. Sin embargo, una yarda más allá de la rígida frontera que marcan la irrigación o la lluvia, el desierto inmortaliza todas las acciones de los hombres y las bestias, de lo más trivial a lo más sublime. Este trozo de excremento de caballo que hoy yace en el patio del palacio de Tambo Colorado, es posible que no tenga más de una semana; pero el excremento de llama que yace a su costado es posible que haya estado allí por cuatro siglos… ¿Será posible que las tapicerías de Paracas que contemplé ayer en el museo hayan sido tejidas hace 2,500 años? Sus hilos son fuertes, sus colores frescos, como si hubieran salido del telar apenas ayer. Pero la prueba del carbono, que registra su antiguedad, supuestamente dice la verdad con un margen de error de apenas uno o dos siglos… Cosas más escalofriantes son también inmortalizadas. De aquella tumba emerge un cráneo con la cabellera todavía intacta; de aquella otra, una mano cuya carne luce tan bien conservada, que parece que el cadáver hubiera pasado por la funeraria de un antiguo momificador egipcio”.

Lo que pervive a veces es precisamente eso: un simple mechón de cabello, un fragmento de tapicería, un cráneo anónimo –residuos que más bien se oponen a la gloria y el poder de los imperios. Igual ocurre muchas veces con las obras vastas. Desaparecen en el caos de los tiempos venideros y les sobreviven obras marginales, apéndices alegres, juegos que el autor imaginó efímeros. Quizás el libro de viajes de Toynbee tenga más aliento de eternidad que todo el laberinto que tramó desde el día que aprendió a leer y a archivar. Quizás conquistó el mundo ya viejo siguiendo el único modo infantil que le fue posible. El explorador y académico inglés jamás desaparecen de sus páginas, pero por lo menos se crea la ilusión de que viaja con su esposa, y no con su secretaria.

3

Símiles, analogías, gastados torrentes de figuras anacrónicas recorren las páginas de Toynbee, distanciándolas del discurso tradicional y académico. El rigor se va muchas veces con estos rastros de retórica gastada, y a la evaluación objetiva y racional de los hechos, sucede muy a menudo cierto eco espiritualista que proviene de diversas fuentes. Pierde así la batalla que sostuvo contra Popper en torno a Karl Marx, porque Marx es mucho más que un judío agobiado por el peso de su judaísmo: es también el acusioso exégeta e impugnador de la economía clásica. Como un Turner liberado del aliento pesimista, Toynbee contempló inmensos cuadros históricos en que las civilizaciones surgían necesariamente tras su lucha contra fuerzas colosales. En el trópico, hubiera visto solamente un mundo primitivo edificado para honrar a los dioses del ocio. Sus teorías, claro está, son mucho más complejas –nunca eluden el factor x, el elemento desconocido de la ecuación de los cambios. Algo parecido a la inspiración debió mover a Cromwell, algo indecible y semejante al genio decidió por Napoleón. Esta oblicua epifanía que enaltece a las élites creativas pudo hallar un redentor nonagenario en el ubicuo Popper, que aproximándose al final de sus días cantaba pequeñas loas al imperio automotriz de un tal Ford.

Seduce, sin embargo, todo esto, porque está impregnado de sepia. Y porque el mundo se desvive por andar al paso apresurado del presente, y por sentir el futuro. No es común afirmar que el diablo es una fuerza propulsora del desarrollo histórico, tampoco lo es recurrir a la mescolanza de ideologías y mitos de procedencias diversas y hasta antagónicas –el ying y el yang del oriente, el Ragnarok de los escandinavos, el libro de la génesis y el de Job del primer testamento. Toynbee quiso abarcar el mundo entero, al que también concibió como comunidad universal de lectores. Sorteando el rumbo rectilíneo y uniforme de la ciencia, halló el de la literatura (era un lector fenomenal de Goethe) y se agenció con meticulosa propiedad el auxilio de muchas disciplinas –son tan pertinentes sus citas extraídas, por ejemplo, de textos especializados de astronomía. Todo esto es evidente en un ensayo largo que es también una obra maestra sintética: Challenge and Response.

Toynbee, sin embargo, tampoco puede hallar vindicación entre los asiduos de la historia novelada. En nuestros tiempos, y páginas, se registra una ansiedad por recorrer puntos oscuros, aristas inexploradas de una cartografía virtual, residuos que la historia oficial ha soslayado sistemáticamente desde siempre. El panorama, el espectáculo de la historia, se disuelve con la misma prisa necesaria de la novela total. Es justo que sea así.

Pero estamos todavía anclados en 1956. Y Toynbee recorre aún la región andina. Cómo le emociona describir las fuerzas maléficas de la naturaleza que se oponen, y suscitan, la modernización de Guayaquil. Allí están los mosquitos, la fiebre amarilla, los desastres naturales propios del trópico andino: obra múltiple del diablo. Pero más allá, en la región de Pucallpa, ya las fuerzas de la religión atormentan a los cocodrilos y diseminan la civilización protestante entre los indios de la amazonía. El elemento foráneo es fantasmal. Vemos en los montes de Arequipa a un ingeniero inglés, en las costas del Pacífico nos despide un inspector americano, en la selva se multiplican los misioneros anglos de un instituto linguístico. Toynbee tiene algo de sensibilidad y augura una reforma agraria en el núcleo azucarero de Lambayeque, pero a sus connacionales los contempla como parte de esa élite transformadora que colocó un tren inverosímil en el altiplano. La intuición profética de Toynbee no se descarrila nunca, sigue su curso oficial: le resulta imposible imaginar el futuro del paisaje bucólico de los Andes convertido en sumidero industrial.

Distinta hubiera sido la impresión de su homónimo tío, todavía famoso entre las escasas sociedades espartaquistas del mundo. Este no es un ejercicio de vidas paralelas, pero el tío es motivo digno de digresiones y ensayos. Más apegado a la realidad que el sobrino, hubiera probablemente descrito con mayor rigor la pobreza de los indios peruanos, sugerido que el estado impusiera su control a las empresas nacionales y foráneas, fundado centros de salud que honraran el nombre de un antepasado común, un tercer Toynbee, médico que sacrificó su vida experimentando con sustancias químicas. Este Toynbee economista no inventó el término “revolución industrial” como muchos piensan, pero industriosamente quiso revolucionar el panorama de brutal desigualdad de la sociedad inglesa de su tiempo –hemos saltado al siglo XIX por unos cuantos minutos. El Toynbee historiador no heredó de su tío ni la sensibilidad utópica de los falansterios ni el sentido común de los reformadores sociales. Estaba más cerca de la caridad y la indiferencia –dos nombres distintos para un mismo concepto.

En los tiempos en que el marxismo comenzó a expandirse por América Latina, y no sólo como teoría, los libros de Toynbee dejaron de contarnos la historia de las civilizaciones. Ya existía para nosotros el materialismo histórico, manoseado vulgarmente por manuales rusos. A esa época pertenecen los cuadros familiares que abren este retrato: la hermana con el libro en la cabeza, Toynbee convertido en pisapapeles en la oficina de un tío. Pero vuelve la ceniza con su sobriedad, el pequeño libro cuya ambición original no opaca el genio de algunas de sus páginas. Posiblemente las olvidaremos, las olvidaré, también. No importa. En cuanto uno piensa en las agua del Lethe, se multiplica el valor de lo efímero.

(Publicado en el blog de la editorial 7Vientos)