Hijos de Diógenes

Melville, Hawthorne, Walser: los vástagos del filósofo griego, aunque este creía perjudicial para la sabiduría el tener prole.

1

Pecaré, esta vez, de reducir ciertas tramas metafísicas a la categoría mundana de la pena laboral. Aclaro que los personajes que hoy visito exceden mi breve esquema –producto de mi amor al ocio, eso sí, más que de mi odio al trabajo. Si esto último no es razón valedera para imaginar sofismas que son protestas, que entonces me justifique el azar, que ha proporcionado las felices coincidencias que en seguida enumero.

robert walser

Entre los papeles desperdigados que nos legó el genio Walser, hay una pequeña solicitud de empleo que parece escrita con la finalidad de que a su autor se le niegue lo que pide. Wenzel, el autor de la carta, declara que busca trabajo, pero en lugar de ofrecer un catálogo de las virtudes previsibles que valora el mundo productivo, ofrece una lista poética de sus defectos: “Os advierto que no puedo realizar labores grandes y difíciles, y que las obligaciones de largo alcance son demasiado intensas para mi mente. Debo admitir que no soy demasiado listo, y que no me gusta, sobre todo, imponerle a mi inteligencia demasiado esfuerzo. Soy más sueño que pensamiento, nulidad más que fuerza, opacidad más que brillo… Para ponerlo del modo más claro: yo soy un chino; es decir, una persona que juzga todo lo pequeño y sencillo como algo hermoso y placentero, y todo lo grande y laborioso como algo terrible y horrendo.”

Nadie en su sano juicio incluiría en su currículum vitae las particularidades alegres de su filosofía vital. Lo que Wenzel envía a sus destinatarios es en realidad un manifiesto. Pero uno que prescinde de colectivismos, y que expresa, en su lugar, una anomalía existencial antes que política. No hay reformas ni revoluciones en el horizonte expansivo de Wenzel, su objetivo es mucho más inquietante y profundo: negar, por medio de la razón poética, la trama ilusoria y alienante que sostiene el trabajo mecánico.

Y lo logra con una cordialidad que desarma, una sonrisa servil que en realidad desintegra, porque Wenzel, en su despedida, opera esa mutación insólita en que la renuncia actúa como sumisión: “Estaré esperando, estimados caballeros, por aquello que se les antoje responder a su respetuoso siervo, de seguro anegado de obediencia.”

2

La obediencia es precisamente el problema existencial de Bartleby, ese personaje mínimo que difícilmente se puede atribuir al Melville de Moby Dick. Seleccionado por Augusto Monterroso para su copiosa galería de hombres tristes, Bartleby, en todo caso, fue un triste excepcional. Consideremos apenas un aspecto de su arte –que consistía en decir “no”- para conjeturar que el suyo fue un camino complicado hacia la felicidad. La hipótesis no es abusiva. Se sostiene si se admite que también hay plenitud en la renuncia, y que la muerte en cierto modo libera.

herman melville

Poco sabemos del pasado de Bartleby, mucho en cambio de su desgastante oficio. “Pienso –dice la voz narrativa – que para un espíritu alegre este tipo de trabajo sería absolutamente intolerable. Por ejemplo, sería imposible imaginar a un poeta tan vital como Byron, sentado cómodamente junto a Bartleby, dispuesto a examinar un documento legal de quinientas páginas, escritas con mano rígida”.

Lo que el ánimo cordial del narrador soslaya es que el tipo de trabajo que describe esterilizaría el espíritu de cualquier ser humano, no sólo el de los poetas. Es precisamente la naturaleza árida de su oficio lo que permite intuir, al menos parcialmente, el pasado de Bartleby. Nuestro amigo llega al cuento ya cansado, desposeído de esa fuerza anímica e intelectual que seguramente le sobraba durante su adolescencia. Ejerciendo de escribano se convirtió en una máquina productiva, incapaz de pensar, hasta que en un rapto de iluminación recordó que era un hombre. Entonces, en ese momento clave para la literatura y la vida, emitió un principio filosófico tan memorable como el de Descartes: “I would prefer not to” (preferiría no hacerlo).

La renuncia, creo yo, humaniza a Bartleby; le devuelve el pensamiento que genera vida. Uno puede imaginarlo sonriente, tras el biombo protector que lo separa de su jefe, tramando en silencio los pasos de su insólita gesta. Más golpeado que Wenzel, con menos ánimo para escribir manifiestos, más apegado al ensueño de las paredes vacías, a la voz corporal de la conciencia, parece intuir que el poder de su discurso es letal porque es sucinto: le basta con decir NO.

3

¿Quién no ha sentido la tentación de sentarse en una banca de un parque para contemplar, por horas, a la gente que pasa? ¿Quién no ha mirado el mundo, alguna vez, a través de su ventana, como si se tratara de una enorme pantalla cinematográfica privada? Mi tercer personaje, Wakefield, flota sobre su butaca, mirando el filme de la vida que pasa, conforme su auto-exilio se prolonga. Es un cinéfilo que antecede al kinetoscopio, sólo que su experiencia no es de horas, sino de años.

La historia puede resumirse así: Wakefield es un hombre aparentemente frío y sin mucha imaginación que vive en un hogar apacible. Nadie espera de él un acto memorable o excéntrico. Solamente su mujer adivina en su carácter cierta vanidad y astucia, pero incluso ella no puede predecir lo que viene. Cierto día de octubre, Wakefield dice que se va de viaje. Su mujer quiere saber el motivo, pero Wakefield es indiferente a la mirada que lo interroga y afirma que regresará en cuatro días. Su mujer se siente inquieta, pero le reconforta la idea de que el viaje del marido es un capricho, una muestra más de su amor por el misterio. Wakefield, en realidad, ha alquilado un cuartito en una calle muy próxima, y hacia allá se dirige sin siquiera sospechar que su ausencia ha de durar poco más de veinte años.

¿Qué ha pasado? ¿Qué transformación en su conciencia movió a Wakefield a iniciar su juego? ¿Por qué razón este juego se prolonga tanto? En el cuento de Hawthorne, hay una reducción ostensible del espacio y del tiempo: el viaje de Wakefield es un viaje inmóvil, diríase interior, porque en realidad no se va a ninguna parte, se queda en Londres; y el tiempo en que se opera su transformación moral no excede una noche, ocurre de una manera sospechosamente abrupta. ¿Pero qué revelación se da como milagro? –pregunta el lector escéptico. El hombre es ante todo una historia, un registro de sucesos móviles cuyos signos son rastreables en el ayer y el mañana –se responde. El sentido común le obliga, cuando se trata de Wakefield, a pensar en una vida anterior.

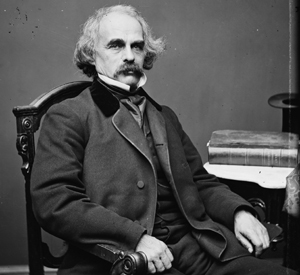

nathaniel hawthrone

Hawthorne ofrece muy poco. Prefiere, tal vez, que Wakefield sea el principio de variadas conjeturas. La mía parte de esta breve estampa: “¿Qué clase de hombre era Wakefield? Somos libres de formarnos nuestra propia idea y darle su apellido. En ese entonces se encontraba en el meridiano de la vida. Sus sentimientos conyugales, nunca violentos, se habían ido serenando hasta tomar la forma de un cariño tranquilo y consuetudinario. De todos los maridos, es posible que fuera el más constante, pues una especie de pereza mantenía en reposo a su corazón dondequiera que lo hubiera asentado”.

Allí está, congelado, nuestro personaje. Es posible imaginar que su miseria interior responde a la erosión de la rutina. Se habla aquí del amor, pero el diagnóstico se puede extender a otras áreas de la vida: el trabajo, las relaciones humanas, la distracción que ya se ha vuelto otra forma del tedio. En la vida de Wakefield todo es hábito, costumbre, conformismo. ¿Qué hacer para superar una malaise que han ido acentuando los años? Tomar conciencia, asumir la responsabilidad de nuestro propio destino arriesgándolo todo. El mismo nombre de Wakefield, fracturado, evoca un despertar (wake) y un campo abierto (field): la promesa de una libertad que se avecina. Pero no apaciblemente, porque wake también implica luto. Nuestro personaje muere –para la sociedad y los suyos; mientras que la perspectiva de un futuro incierto le brinda la emoción del renacimiento.

Conspira contra esta conjetura la afirmación de que Wakefield no sabe en realidad lo que quiere. Sorprende semejante acto en un hombre indolente, incapaz de un solo sacrificio. Pero es que el de Wakefield es un heroísmo de la nada. Sobresale por su opacidad, su nulidad, su vacío. Un plan convertiría a Wakefield en esclavo, por eso es que improvisa, crea conforme pasan las horas, los meses, los años. Cobra mayor apariencia conforme se desvanece, renace al mismo tiempo que muere.

Otro punto clave. El cuento de Hawthorne no menciona nunca al trabajo, pero sí al pecado del ensueño, y por ende al del ocio. El trabajo, lo sabemos, es la condición de la normalidad; tan así que incluso pasa desapercibido. El mismo narrador del cuento está trabajando, y menciona que su escrito es un artículo de doce páginas y no una novela, como si de por medio existiera un detallado contrato. El pecado mayor de Wakefield, hay que decirlo ya, consiste en abandonar el reino laborioso del trabajo, cuya naturaleza divina queda formulada con precisión en la moraleja del cuento: “En la aparente confusión de nuestro mundo misterioso los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, y los sistemas unos a otros, y a un todo, de tal modo que con sólo dar un paso a un lado cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar. Como Wakefield, se puede convertir, por así decirlo, en el Paria del Universo.”

Wakefield, el paria, pierde su lugar en la sociedad puritana con una sonrisa estampada en el rostro. Acaso esa sea la costosa sonrisa de la libertad, la huella memorable que nos deja un hombre que eligió hacer su vida en lugar de que se la hagan.

4

Estos son, según mi fantasía, los tres hijos de Diógenes, aunque Diógenes consideraba perjudicial para la sabiduría el dejar prole. Opera en favor de la delicadeza de estos tres vástagos los siglos transcurridos desde la muerte del padre. Diógenes, criatura de su tiempo, era un hombre áspero y minimalista, que no dudaba en impartir lecciones que parecían insultos. La cordialidad le hubiera parecido una cualidad perruna. Se vio forzado, es verdad, a servir a uno que otro reyezuelo, pero con natural insolencia: en cierta ocasión en que el tirano Dionisio se le acercó a preguntarle si necesitaba algo, Diógenes le respondió –“Necesito que te quites de mi vista, pues impides que me llegue el sol”.

Como los hijos que aquí le atribuyo, Diógenes fue un maestro de la renuncia. Abandonó primero las comodidades del hogar paterno en Sinope para trasladarse a Atenas; ya en la gran ciudad, y educado en los dogmas de Antístenes, eligió vivir como mendigo errante en las calles. Su fama creció como su sabiduría, pero en lugar de abandonar la simplicidad, la exacerbó hasta el límite de la indigencia. Lo poco que tenía, lo tiraba en cuanto descubría la señal del exceso –Laercio cuenta que en cierta ocasión vio a un niño beber con las manos; en seguida arrojó su taza, exclamando ante quienes lo seguían: “Un niño me acaba de dar una lección de austeridad”.

Pero la historia más famosa es la que cuenta Heminoppes. Capturado durante una escaramuza, Diógenes fue transportado a un mercado de esclavos como prisionero de guerra. Allí se aproximó Xeniades, y le preguntó con arrogancia: “Oye tú, dime qué sabes hacer”. A lo cual Diógenes respondió: “Sé mandar. Cómprame si necesitas un amo”. Esta pequeña joya parece protagonizada por un Wenzel rabioso, despojado de su jovialidad por circunstancias extremas. Padre e hijo se saben en la posición del siervo, pero desde allí establecen condiciones, quiebran la lógica del mercado. Xeniades –griego al fin- se da cuenta de que Diógenes es un hombre superior y lo salva; los destinatarios que reciben la solicitud de Wenzel concluirán, en cambio, que el muchacho es un loco –a estas alturas de la historia, ya el rico ha perdido el alma.

También es notable la historia de su muerte. Como Bartleby, Diógenes eligió morir en silencio. El hijo se negó a comer; el padre a respirar. Ambas vidas concluyen en una disolución luminosa: la del hombre que se niega a continuar y quiebra la ley de la inercia. No se registra en sus muertes el alarde del suicidio, gesta favorita de tanto filósofo estoico. Se observa, más bien, la delicadeza de la inacción, que espiritualiza al cuerpo.

La familia entera –es decir, el padre y los tres hijos- son personajes aparentemente inocuos. Hasta que uno entiende que sus actos destruyen el orden lógico que siguen nuestras vidas, basado principalmente en la obediencia. Cada uno de ellos se gana merecidamente su nombre. Nosotros, con domicilio y trabajo fijos, perfectamente cómodos en el sistema aterrador que describe Hawthorne, seguiremos siendo seres anónimos, masa. Los pocos que se enteran de estas gestas invisibles, silenciosas e inútiles, saben, sin embargo, que ya sus vidas no serán las mismas mañana.

(Publicado originalmente en el blog de la editorial 7Vientos)